Date de l'Annonce : 7 mars 2012

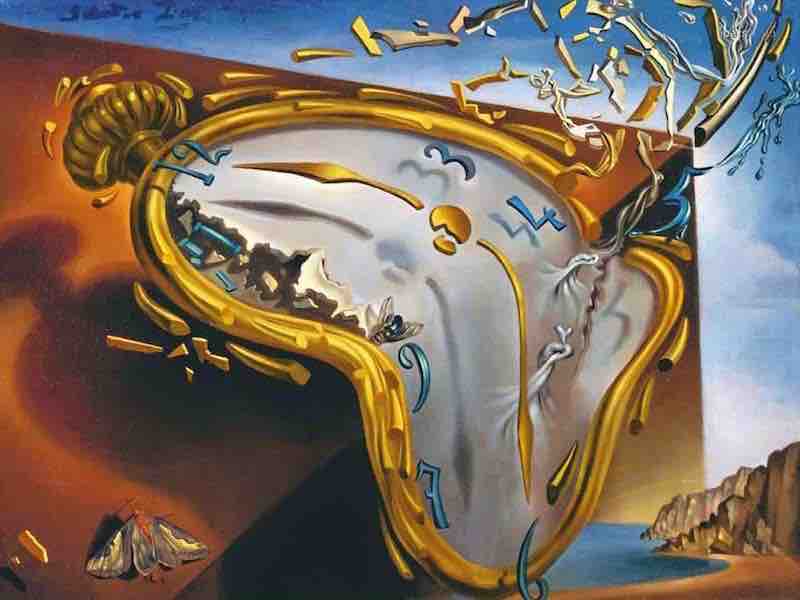

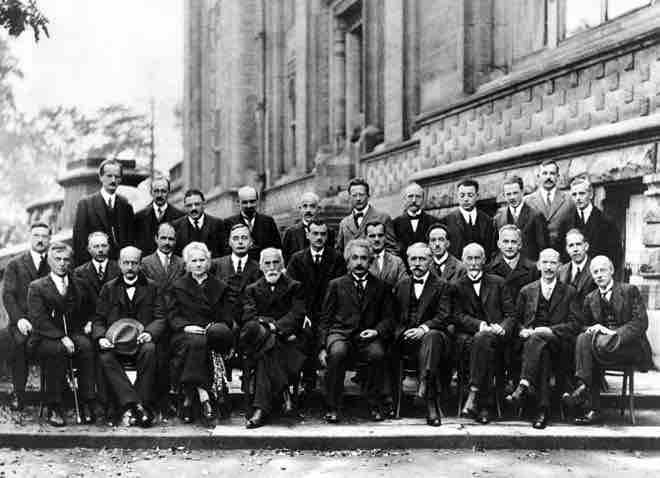

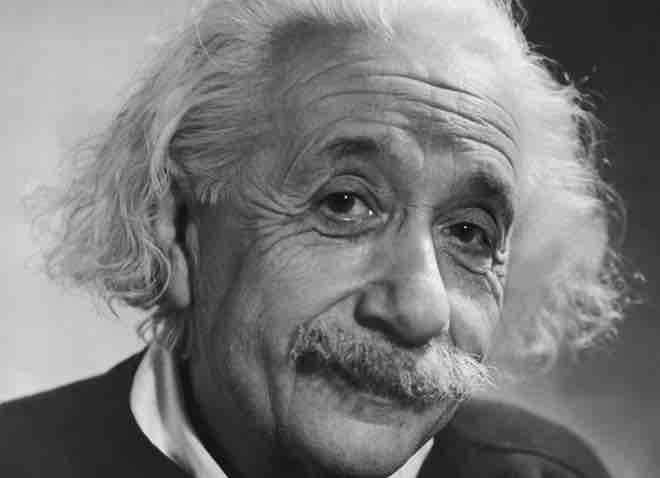

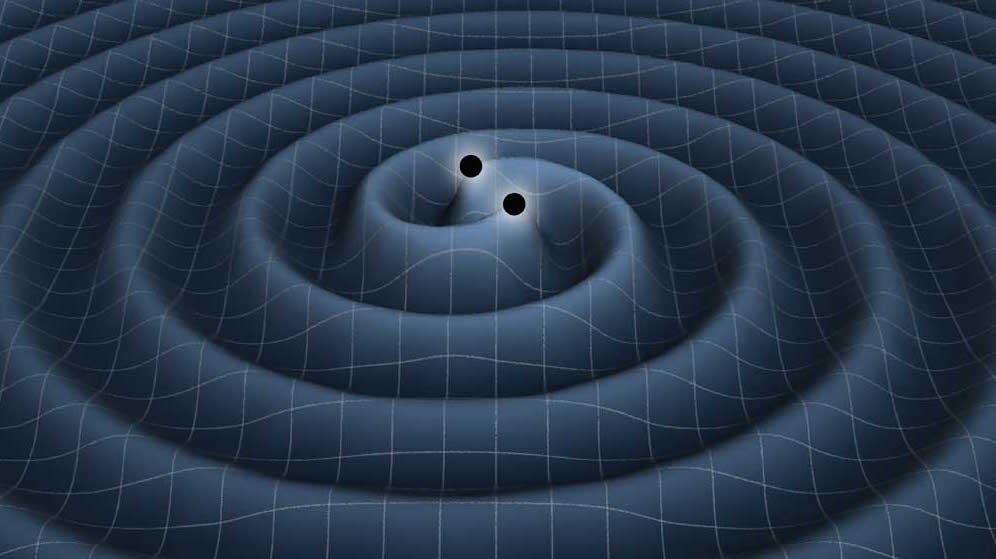

Le « physicien de génie », c’est bien sûr Albert Einstein, qui suggéra avec sa théorie de la relativité générale (1915) que la gravitation n’est pas une force au sens classique du terme, mais une manifestation locale de la déformation que la matière imprime à l’espace-temps de notre univers, qui lui-même dicte son mouvement à la matière : sous l’effet de cette interaction entre la matière et l’espace-temps, ce dernier peut se courber, se dilater ou se contracter.

[...] En fournissant les outils conceptuels permettant de décrire les propriétés globales de l’univers (et pas seulement celles de ses constituants, telles les étoiles ou les galaxies), la théorie de la relativité générale a ceci de révolutionnaire qu’elle fait de l’univers un authentique objet physique, précisément défini par sa structure spatio-temporelle et sa composition en matière, rayonnement et toute autre forme d’énergie. L’univers n’est plus seulement une idée : il devient une chose prosaïquement descriptible, un être dépoétisé qu’on peut mettre en équations. [...]

Il a donc fallu trois gros siècles pour passer d’une conception scientifique de l’univers à l’idée que l’univers, la « chose univers » est un possible objet de science. La conception galiléenne n’impliquait en effet nullement que l’univers pût être en lui-même considéré comme un objet physique, susceptible d’être mis en équations comme tous les autres, ni qu’on puisse bâtir une véritable cosmologie scientifique, c’est-à-dire une science qui aurait pour objet – pour seul objet – l’univers en tant que tel.

Retour

Il aura fallu attendre près de trois siècles et l'élaboration de la théorie de la relativité générale par Einstein pour que l'idée scientifique de l'univers, déjà formulée par Galilée et reprise par Newton, cède sa place à l'univers en tant qu'objet physique, doté de propriétés spécifiques que l'on peut étudier scientifiquement.

La relativité générale et l'univers en tant qu'objet de physique

Le « physicien de génie », c’est bien sûr Albert Einstein, qui suggéra avec sa théorie de la relativité générale (1915) que la gravitation n’est pas une force au sens classique du terme, mais une manifestation locale de la déformation que la matière imprime à l’espace-temps de notre univers, qui lui-même dicte son mouvement à la matière : sous l’effet de cette interaction entre la matière et l’espace-temps, ce dernier peut se courber, se dilater ou se contracter.

[...] En fournissant les outils conceptuels permettant de décrire les propriétés globales de l’univers (et pas seulement celles de ses constituants, telles les étoiles ou les galaxies), la théorie de la relativité générale a ceci de révolutionnaire qu’elle fait de l’univers un authentique objet physique, précisément défini par sa structure spatio-temporelle et sa composition en matière, rayonnement et toute autre forme d’énergie. L’univers n’est plus seulement une idée : il devient une chose prosaïquement descriptible, un être dépoétisé qu’on peut mettre en équations. [...]

Il a donc fallu trois gros siècles pour passer d’une conception scientifique de l’univers à l’idée que l’univers, la « chose univers » est un possible objet de science. La conception galiléenne n’impliquait en effet nullement que l’univers pût être en lui-même considéré comme un objet physique, susceptible d’être mis en équations comme tous les autres, ni qu’on puisse bâtir une véritable cosmologie scientifique, c’est-à-dire une science qui aurait pour objet – pour seul objet – l’univers en tant que tel.

Extraits du Discours sur l'origine de l'Univers